虔诚与忏悔 ——两个“文革”亲历者的心灵史

《虔诚者》是著名的“文革”照片,对于被拍摄者王国祥和拍摄者李振盛来说,“文革”时,他们一个在镜头之中,一个在镜头之外,共同经历着那个癫狂年代,秉持同样的信念;如今,他们一个选择“虔诚到底”,一个则通过图片讲述真相,为历史作证,用忏悔和反思重新打量自己所亲历过的时代。

王国祥佩戴纪念珍宝岛战役的毛主席像章,在“虔诚者”照片旁留影(图/本刊记者 梁辰)

王国祥执意要把最上面的一颗扣子也扣上,17年军旅生活留下的印记,还包括拍照时的习惯性立正。

外套上别着的12枚毛主席像章和一枚军功章红得耀眼,拍照前一天夜里,他和老伴儿来回比划,看这些像章怎么别会更好看。

他的左手边立着一张翻拍的老照片。那是1968年的他,身穿解放军军装,身上别满了毛主席像章,就连军帽上都是。

为他抓拍下那一瞬间的是李振盛,时任《黑龙江日报》摄影记者,李振盛给这张照片取名为《虔诚者》。它被封存20年之后,方才亮相,中国新闻摄影界元老蒋齐生称它具有“永久的历史文献价值”。

1998年,李振盛与王国祥暌别30年后,在齐齐哈尔相见。此后,一直保持着联系。

多年前,他们一个在镜头之外,一个在镜头之中,共同经历着那个混杂着革命、浪漫、理想和暴力的癫狂年代,秉持同样的信念,尊崇同一位领袖;如今,他们一个向左,一个向右,王国祥选择“虔诚到底”,李振盛则通过图片讲述真相,为历史作证,用忏悔和反思重新打量自己所亲历过的时代。

心中的红太阳

将被170多枚毛主席像章覆盖的王国祥纳入自己的120相机取景框时,李振盛28岁,王国祥25岁。

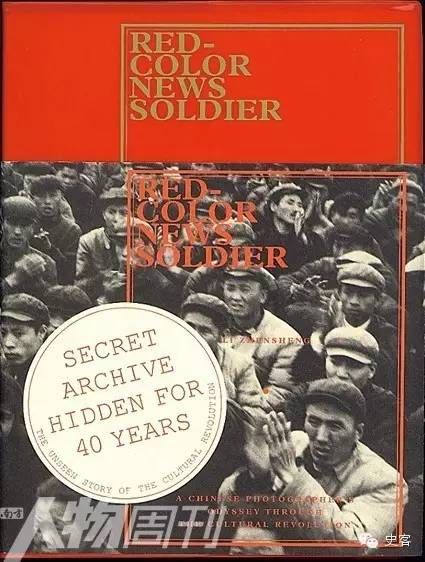

因为拍摄并保存了十万多张“文革”照片,李振盛蜚声海内外,2003年,他的摄影集《Red-Color News Soldier》(《红色新闻兵》)在英国伦敦出版,被评为当年世界最佳摄影画册。

李振盛的《红色新闻兵》英文版封面

“我不仅是‘文革’的记录者,我还直接参与了‘文革’。”退休后,他赴美访问讲学,客居纽约。越洋电话里,他对自己的经历毫不讳言。

1967年初,哈尔滨军事工程学院和哈尔滨师范学院的红卫兵接管了《黑龙江日报》,他所领导的“红色青年战斗队”被吸纳进革委会,接管了报社的日常管理事务。

“我担任办公室主任兼政治勤务班副班长,还有单独的办公室,两名秘书,并掌管委员会的公章。”从一名普通记者变成掌权者,他说自己当时“很有点得意洋洋”。

在此之前,他们刚刚通过现场辩论得到来自中国记协——当时已被改名为“全国新闻界革命造反者总部”的认定,总部认定他们是《黑龙江日报》三个造反组织中真正的“革命造反者”,并授予他们印有“红色新闻兵”的红袖标。

“文革”初期,人们的确都很激动,他们的热情是真实的。人们相信毛主席,相信他正努力防止“党变修,国变色”。

我也十分兴奋。毛主席说,这样的文化大革命应该每隔七八年来一次。我们年轻人当时觉得自己很幸运,我们才二十几岁,七八年一次的话,这辈子能经历好几次这样的大革命啊!

“红太阳”的光辉同样深刻影响着解放军23军73师217团红一连战士王国祥,《为人民服务》是他参军后学习的第一篇毛主席著作,雷锋同志是他的第一个人生榜样。

新兵连里,他40天不睡午觉,从废弃的木板上拔出了一千多斤钉子,被连队树为“学雷锋节约标兵”;为了给连队营房建设赶进度,他一宿不睡,搬开了压在施工线内的10卡车石头。

我这个人还有个特点,不仅能干,还能把它写出来。我把事情做完了,就给它一总结,提升一下,点题升华用的都是毛主席语录。

连队把我推荐到团里,上面就派人下来,帮我组织写讲演稿啊什么的,我每件事都能说出个子丑寅卯来,这个怎么干的,什么思想指导下干的,它与我们整个全局什么关系。

第一次作为“学习毛主席著作积极分子”参加代表大会,是参加某省军区的一个报告会,我一个小班长,头一次见那样的大场面,吓得两个脚发软直哆嗦,走路都走不动了。李老师给我拍照片那时,我已经出席过很多类似场合了,脱稿讲,也可以讲得很生动、很自如了。

1968年4月18日出版的《黑龙江日报》,记录了李振盛和王国祥的第一次相遇:

4月16日傍晚,在讲用会(学毛著讲用会)代表的驻地大门口,突然响起一阵热烈的掌声,把人们的目光一下子吸引到一位刚刚讲用回来的解放军战士身上,只见他的胸前、背后、臂袖和军帽上,到处金光闪闪,浑身戴满了毛主席像章。这位年轻战士,是出席大会的代表、驻军某部一连班长王国祥同志。

当他的讲用一结束,从七八岁的红小兵到白发苍苍的老贫农,从下乡知识青年到广大革命职工和革命干部,纷纷拥到台上,把自己身上的毛主席像章摘下来,佩戴到王国祥同志的胸前。

……

王国祥同志的胸前已经戴满了毛主席像章,人们还在往他的后背上戴;衣服上戴满了,还往哪里戴呢?不知是谁喊了一声:“戴在帽子上!”顿时,王国祥同志的军帽上,又戴满了几十枚金光闪闪的毛主席像章。

王国祥同志激动得热泪盈眶,他深深知道,革命群众热爱的不是自己,热爱的是毛主席,是战无不胜的毛泽东思想,一切荣誉归于伟大领袖毛主席。

李振盛当天的采访原本已经结束,他用仅存的最后两张胶片抓拍了王国祥。赶回报社,从两张照片中挑出自己喜欢的那张发稿,“军代表”摇摇头,“忠于毛主席嘛,应当是高高兴兴才对,这个战士的表情,怎么有股说不出来的劲儿……”

革命不是请客吃饭

“我手中的相机完整记录了我在‘文革’中的心理变化,最初的时候,我是满心拥护、一腔激情地去拍,到了后来,有意无意之中,我试着寻找一种角度或构图,来表现我认为已有些疯狂的那些场景。”

《红色新闻兵》出版时,该书编辑罗伯特·普雷基(美国联系图片社总裁,被业界称为“能左右世界新闻摄影走向的人”)与李振盛约定:所有照片都不进行剪裁;所有图片都尽量准确地按照年代顺序排列,真实反映历史进程。

那时有严格的规定,不允许拍摄“消极”照片——即所有批斗和折磨人的“负面”图片。全国各地革委会宣传组还曾多次下令摄影记者上交给文化大革命“抹黑”的底片。

李振盛坚持拍摄并保存那些可能毁灭他政治生命的照片,把底片存放在办公室抽屉一个自制的暗格里。

1966年6月15日,李振盛在文革初期的自拍像

“我不能因为成功了而自我拔高,说自己是出于什么强烈的历史责任感。最初,我只是单纯地相信照相机的记录功能。”在长春电影学院读书时,前辈吴印咸老师的一句话刻在他脑子里了,“摄影记者不仅仅是历史的见证人,还应当是历史的记录者。发生在眼前的事,无论好坏,都是历史。”吴印咸生于1900年,职业生涯长达七十多年,是中国革命史上许多重大事件的参与者和记录者。

在“文革”中,李振盛从最初的欢呼,到后来开始怀疑,再到反感,到憎恨。“文革”捣毁寺庙和拆毁东正教堂,他怀疑是在革文化的命;残酷批斗让他感觉太不人道;当自己也被打倒时,开始憎恶了。发生在身边的惨剧,更让他端起相机时心绪难平。

我的初恋女友叫孙培奎,是我们长春电影学院表演系的同学。她母亲是大连金县纺织厂的女工,“文革”中被诬是地主家庭出身,遭到批斗,还给抄了家。她不想在游街示众中遭到羞辱,便上吊自杀了,没想到绳子断了,便一头撞在石头上,死得很惨烈。培奎也被说成“地主狗仔子”,混入教师队伍的“假模范”,受到调查。

1967年4月,她来到哈尔滨。说我是新闻记者,又是报社革委会成员,前途光明,不想给我带来政治上的麻烦。她给我留下一张字条,“因为我爱你,而又不想害你,才决定离开你,请忘掉我吧。”

两个月后,她寄来一封信,并附上她的结婚照片。她还劝我应当和她也认识的祖莹侠好。

1968年1月6日,我和报社同事祖莹侠结了婚。结婚10个月后,她的父亲也自杀了。他只是一个乡下公社卫生院的老中医,就因为医术比较高明,工资较高,便被打成“反动学术权威”。

有一天晚上,几名造反派先将他在屋里用火炉烤得满身大汗,然后逼迫他脱掉外衣只穿背心和短裤到室外去,说是让他冷静思考一下自己的“罪行”。他在雪地里站了几个小时,几乎冻成冰棍。他实在无法忍受这种非人的折磨,为了做人的尊严,第二天便在隔离室里上吊自杀了。去世时,他还没见过我这个女婿……

“这些事情直接改变了我对‘文革’的看法,1968年秋冬,政治风云变幻,我自己也被打倒了……”

1968年清明节,李振盛在刑场拍摄了一些照片。那次行刑一共枪毙了8个人,其中有两个人是哈尔滨电表仪器厂的技术员,他们因为散发了一张油印的小报《向北方》,被打成“反革命集团主犯”,因为他们“一心向着北方的苏修”。

1968年4月5日,巫炳源、王永增因散发油印小报《向北方》定为“反革命集团主犯”在哈尔滨被处决。(图/李振盛)

两人中名叫巫炳源的死刑犯,听到判决时仰天长叹:“这个世道太黑暗了。”便闭上了眼睛,再没有睁开。

没有人要求李振盛近距离拍摄尸体,但他还是拍了一些特写镜头。由于当时他的“莱卡M3”相机上只有35毫米的广角镜头,必须靠得很近,“我都能闻到剌鼻的血腥味和脑浆的气味。”

暗室里昏暗的红灯下,受难者的照片在定影液中渐渐浮现,他默默念叨,“如果你们变成鬼魂的话,请不要来找我。我只是要记录历史。”

其后半年,他仍无法忘却这些人的脸。

1968年12月26日,李振盛被报社的“支左小将”押到台上,站在他曾经批斗过别人的地方,作为“新生资产阶级分子”被批斗了6个多小时。革命群众高呼,“打倒李振盛,迎接光辉灿烂的1969年!”

1969年转眼即到。这年3月,王国祥当上了红一连的指导员,随部队参加了珍宝岛保卫战。

炮弹在他和战友的身边爆炸,“心脏都要震出来了”,同时,他的精神世界经历着更为深刻剧烈的震荡。

他最好的朋友王庆容,在战斗中牺牲了,留下40块党费和一封写在纸烟盒上的遗书。“那封带血的遗书,我牢牢地记在脑子里,什么时候都能背出来。”

战争结束后,和往常一样,上面下来人总结经验,“整材料”。

他对这样的宣传套路无比熟悉,但在亲历了炮火和牺牲之后,事情变得不一样了。

总要我们往高拔,我特别反感。战士打仗哪有这么多想法,最大的想法就是,我手上有枪,我不能让敌人打着自己,得先把敌人打倒,就是这么简单。

再说有的人都死了,怎么找他去聊?怎么去给他提升思想?但他们就是故意地要拔高,要提高到什么反修防修,提高到什么千年大计万年大计。

他们写总结材料时就说,我们的战士在阵地上想着毛主席的语录,什么敌人来了高呼毛主席的语录……没有那个事儿,战士看到敌人进攻来了不赶紧以牙还牙、以炮还炮、以枪还枪,猫在那儿记语录?

我过去做报告、写材料,大话空话也有,但好歹总是先有事实,再提升拔高,像这样一件真事儿没有,全是假话的整材料,真是头一次碰上,反感透了。

“林彪摔死了”

1971年9月,在部队的王国祥和在“五七干校”劳动的李振盛都听说了那个骇人的消息。

“林彪摔死了!”

李振盛最早是从一个朋友嘴里知道的。他对林彪并无好感,第一感觉是这个代表着极左势力的人倒下了,政治形势将出现重大改变。

但在王国祥心中,林彪是个不折不扣的军旅英雄,“我很崇拜林彪,他是我们军队的副统帅,骁勇善战,斯大林要用3个师来换他一个人。”他不敢也不愿意相信那个坏消息,“我真是用了很长时间来转那个弯。他为什么要这么做呢?都写进党章了,为什么还要抢班夺权呢?”

此时,李振盛已经在黑龙江“柳河五七干校”接受再教育两年了。

“五七干校”,是1968年根据毛泽东“广大干部下放劳动很有必要”的《五七指示》兴办的“劳改营”式农场,集中容纳党政机关干部、科研文教部门知识分子,对他们进行劳动改造、思想教育。

柳河五七干校是毛泽东做出批示的全国第一所“五七干校”,此后中共中央、国务院等大批国家机关在河南、湖北、江西等18个省区创办了105所“五七干校”,先后遣送、安置十多万名下放干部、3万家属和5000名知识青年,除此之外,各省市地县还办了数以万计的“五七干校”。直至1979年2月国务院发出《关于停办“五七干校”有关问题的通知》,各地的此类干校方才陆续宣告正式撤销。

我们去“五七干校”,是接受农民的再教育,种地、割草、砍柴、伐木和修路。很多人悲观地说这辈子再也干不上专业了。但我坚信将来还会干摄影这一行,所以特别注意保护眼睛和手指,因为有人在电锯上干活时失去了手指。

除了艰苦的手工劳动之外,晚上我们还必须学习毛主席的著作,参加讨论,并根据毛泽东思想分析我们的世界观。

在柳河“五七干校”,已婚夫妇不允许住在一起。我妻子祖莹侠在另一个连队,有时在劳动时能看到她,但只能相互看一眼,点头打个招呼。后来,每对夫妇每月有一个晚上能够在一个小房间过夜。当我们在一块时,莹侠常哭诉,实在难以承受超强劳动给她的伤害。

我们的儿子笑寒只能送到山东老家由奶奶来带,当时孩子还不到一岁,奶都没断。我们非常想念他,但不能够表示出来。从生理上、精神上、心理上,都在受罪,但这些情感决不能外露,必须表现得积极向上,诚恳接受改造。

“林彪事件”之后,社会空气悄然发生了变化,人们开始寻找各种理由离开干校。李振盛回哈尔滨休假,发现红卫兵、批斗会、高帽和批斗牌子都不见了,“大家都放松下来了,想待在家里,培养孩子,自己动手做家具。”

1972年,在干校苦熬了两年多的李振盛夫妇又回到《黑龙江日报》,他的第一个重大采访任务是跟随拍摄西哈努克亲王在哈尔滨的访问。当他站在一辆红旗牌敞篷摄影车上时,突然意识到,经历过批斗、抄家、寒冷的拉练和五七干校的劳动后,“我挺过来了,仍然在这里,仍然站着!”

为历史作证

1987年,李振盛拿出压在箱底近二十年的《虔诚者》,与另外19幅“文革”纪实图片作为组照,参加“艰巨历程”全国摄影公开赛,这次摄影大赛开创了将新闻摄影、纪实摄影、摄影创作分单元竞赛的先河,影响甚大。

李振盛这组名为《让历史告诉未来》的新闻图片荣获大赛最高奖项——“系列新闻照片大奖”。

翌年3月,这组照片和其他获奖作品一同在中国美术馆展览,时任国务院副总理兼国防部长张爱萍将军参加开幕式时接见李振盛说,“你为人民记录了历史,为民族做出了贡献,人民会感谢你的。”正在北京开会的任仲夷一连去看了3次,在自己当年被揪斗的照片前,久立不语。

中国改革开放先驱者、中共广东省委第一书任仲夷,在李振盛为他拍的文革中惨遭批斗的照片上签名

任仲夷当时是黑龙江省委书记兼哈尔滨市委第一书记。批斗时,两个大汉将他揪到台上,一个红卫兵端过来一脸盆墨汁擎到任仲夷面前。先是逼着他把两只手伸进墨汁盆里,蘸满气味难闻的墨汁,往自己脸上涂抹。

或许是觉得他自己涂抹的程度还不够劲,还远远不像“黑鬼”的样子,那个红卫兵将脸盆高高举起,对着任仲夷的脸、眼睛和鼻孔使劲往上一抖,墨汁顺着他的嘴巴、鼻尖往下流淌, 一直滴到水泥地上。

又一个红卫兵,拿起饱蘸墨汁的一支毛笔,在任仲夷的白衬衫上写了一行字:“打倒黑帮分子任仲夷!”大概觉得这样还不够过瘾,干脆端起剩下的半盆墨汁,从任仲夷后脖颈子灌进去,只见墨汁穿过腰间又顺着双腿流淌到脚下,灰蓝色裤子从里往外渗透出一道道的墨痕。

我当时使用的是黑白胶卷,拍摄出来的照片上也分不清是血,是泪,还是墨。

任老后来让他的孩子专门来北京,找我要照片。并且对孩子说,“这张挂牌批斗的照片是我们任家最宝贵的财富。”

李振盛的“文革”照片获大奖后,《黑龙江日报》的同事对他感慨地说,“当年,我们是一心一意听党的话,党叫拍啥就拍啥,只拍到了历史的一半;你是三心二意听党的话,让拍的不让拍的你都拍,却拍到完整的历史”。这也让与他同时代的摄影同行们心情复杂,他们中间不少人也曾将那些瞬间定格在底片上,但用他们自己的话说,“我们都太听组织的话了,组织让上交就都乖乖上交或者毁坏了。”

“从拍摄的那天起,我就没想过要上交底片,”李振盛开玩笑说自己天性叛逆,“作为一个摄影师,我不能只说自己见证了历史,我必须拿出自己的照片来作证,有图有真相嘛。”

当他预感到自己将要被批斗时,便把“负面”底片转移到家里,在俄式平房木地板一角锯开一洞,将近万张底片用油布包好藏在地板下边。下放五七干校时,李振盛想到,万一生命遭遇不测,这些底片永无见天日了,便请报社里为人忠厚的李明达到家里,像刘备托孤似地对他说,我们万一出事了,请你设法把这些底片取走保存好,将来会有用的。

老实厚道的李明达对此事守口如瓶,直到2006年5月NHK跟随李振盛到哈尔滨采访时,他才说出这个秘密。“李明达是我遭难时遇到的‘贵人’,我永远感念他。”

1990年,王国祥第一次在一本杂志上看到当年的自己,“照片感觉是作为‘文革’反面人物用的,大有贬低之意。”

他看后心里很不痛快,但此后,只要看到刊登《虔诚者》那张照片的报刊杂志,他都收集起来。“《中国二十世纪全记录》,在640页上登了这张照片,我那时一个月工资也没多少,但我花了三百多块钱买下那本书。”

“我是李老师记录下来的一个历史符号,向世人昭示了中国所经历过的那么一段7亿人民学毛选的历史。我觉得这一个美好的记忆,不应该产生任何贬义。”

2011年10月,王国祥开始写回忆录,“一天写三千字,不写完我就不睡觉,100天我写完了30万字的回忆录。”他用手写,用完了厚厚几沓稿纸,起的标题是《虔诚者》。

李振盛鼓励老朋友把自己的经历真实记录下来。他自己人在纽约,却每天都要刷新微博,还鼓励王国祥学习使用电脑,使用新媒体。

“微博是个好东西,很多历史真相我都是从这里看到的。现在才知道,当年的很多典型都是虚假的,那么多谎言,让我们这些真诚相信和追随过的一代人情何以堪。”

自2003年以来,《红色新闻兵》一书陆续推出英、法、德、意、西、日等多种文字版本。由普雷基策划的《李振盛:一位中国摄影家在文化大革命中》环球摄影展也在多个国家巡展,累计观众人数已达两百万。

展览中,李振盛为观众呈现的除了那些罕有的见证历史的珍贵图片,还有许多实物:黑龙江日报社在“文革”中颁发的印有“最高指示”的《记者证》;用毛泽东手书拼成的“红色新闻兵”和“红卫兵”袖标;各种不同版本的“红宝书”;下放柳河“五七干校”时所填写的“五七战士”登记表;参加毛泽东逝世追悼大会采访拍摄时佩戴的白底黑字“记者”布条……

他的微博最大特色是“有图有真相”,关注和转发最多的则是他拍的“文革”老照片和当年为适应政治需要所修改的新闻照片。

修改照片对照图

修图最开始是迫于无奈,后来渐渐发展成为自觉行为。为了修改新闻照片,那时我在办公桌玻璃板下面压着大大小小的各种毛泽东像,专门用于修改图片。

1966年8月12日,我在黑龙江省委大楼门前拍了一张群众欢呼游行的照片,画面里有三处严重“政治错误”:

一是群众挥舞小旗子把“最高指示”的两个字遮挡了,不修改会被扣上“恶毒篡改最高指示”;

二是群众振臂呼口号的拳头重叠在后边的毛主席像上,不修掉就像是“拳打毛主席”;

三是群众高举的毛泽东像是红漆相框,在黑白照片中成为黑框,不修掉就会成为“恶毒诅咒毛主席”的严重罪行。为了让这张照片能发稿,我赶紧用广告粉修整,最终见报了。

1969年冬天,我在柳河五七干校拍了一张五七战士与贫农老大娘学毛著的照片,背景墙上贴着毛主席像。由于焦点对准主体人物,致使背景的毛泽东像虚化了。审稿时,工宣队女队长说,“毛主席像怎么能虚呢?虚啥也不能虚毛主席!”我找一张清晰的毛泽东像贴上去,这样才通过了。

在全球巡展中,他将这些照片与原图对照展出,“这算是我的忏悔与反思。对待历史,不能掩饰,不能回避。”

虔诚到底

老哥俩彼此挂念,但思想上已有显著的分歧。今年春节前后,两人通过一次电话,不太愉快。

“李老师说我写的东西是党八股,我很生气。我钦佩他为历史留下记录,不想评价他,但他现在……自由化思想很严重……”

越洋电话里,李振盛叹一口气,“国祥老弟好多想法跟‘*’的人很像,我是有些失望。”他的关切之心还是掩藏不住,“你们去东北采访他,拍照了吗?给我发几张好吗?我想看看他的近况。”

齐齐哈尔铁锋区一个棚户区,王国祥和老伴肖敏住在一间二十多平米的小屋子里,他刚刚过了70岁生日,女儿送的一束康乃馨有些凋谢了,老俩口没舍得扔。屋内陈设十分简单,“凑合住着,等拆迁了再添新的。”

3年前,他离了婚,与肖敏结合。李振盛在电话中调侃,“国祥老弟,你真行啊,你这是与时俱进呀”。这个事情也让李振盛有些许感慨,“他原来的妻子很能干,俩人是在珍宝岛庆功会上认识的,一个是战斗英雄,一个是支前模范,他俩结合,当时也是传为佳话的!”

“家庭的事,好多没法跟外人说,我离婚不是什么‘小三’插足,我们两口子结婚三十多年,也打了三十多年。”王国祥摇摇头。离婚时,他净身出户,只从家里保存的那些毛主席像章里挑出了专为纪念珍宝岛而发行的十几枚像章。

“我不是什么既得利益者,也没从这个体制中获得什么额外的好处,1979年,我从部队转业到地方是副县级,干了整整28年退休,还是一个副县级。”他拍着那厚厚一摞《虔诚者》手稿说,“我忠于毛主席,忠于毛泽东思想,当初不是政治投机,现在我也不觉得后悔、过时,我是虔诚到底的。”

我不是“毛左”,我认为几代领导人中,能超过毛泽东的,没有;但他们做的超过毛泽东的事,绝对有!减免农业税就是。

毛泽东思想奠定了我的人生观、价值观和方法论,几十年来,无论在部队还是在地方,我以此指引人生,终生受益于此。

我虔诚地对待毛泽东思想,我忠于毛主席,我是虔诚到底的。我不会说一句倒戈反水的话。毛主席在“文革”中的确犯了错误,但是绝对不能因此就贬低毛泽东思想。

“文化大革命”也应该一分为二来看。那个时候的社会风气怎么那么正呢?哪有卖淫嫖娼的?哪有吸毒贩毒的?

斗私批修,整治错误思想,狠刹不正之风、惩治歪风邪气,干部的娇气、傲气、贪污、腐败被扫得一干二净。

那时候的风气你们根本想不到,就是正,请客送礼的几乎没有。那真是个路不拾遗的时代,没小偷,没抢劫。大家都过着一种共产主义的生活。风气多好啊,现在要达到那种程度,社会那可真是美好。

现在不行,现在这个社会我有很多看不惯,社会风气已经坏到一种不能容忍的程度。

他原本打定主意,在部队干一辈子,但1975年,邓小平提出军队要“消肿”裁军,明文规定,“凡是在文化大革命中参与了地方政权,参加过‘三支两军’的,都要转业”。

所谓“三支两军”是指“文革”期间,解放军根据中央决定,介入地方文化大革命,支左(支持当时被称为左派群众的人们)、支工(支援工业)、支农(支援农业)、军管(对一些地区、部门和单位实行军事管制)、军训(对学生进行军事训练)。

因为“学毛著”成名,王国祥在“文革”期间深得组织信任,曾作为军代表担任过黑龙江省革委会委员、鸡西市革委会委员。

“当兵17年是我一生最美好的时光,风华正茂、朝气蓬勃、积极向上、吃苦耐劳。一天割6垄小麦,一顿吃8个发面饼,一天喝6壶白开水……那真是少年壮志不言愁。”一张转业名单嘎然终止了他的戎马生涯,“没啥说的,愉快服从吧!心里当然有疙瘩,但看跟谁比去。珍宝岛打仗,牺牲的战友他们又跟谁比?不管怎么着,我们活着呢,还要啥?老婆孩子都有了。”

转业到地方后,他先是分配到北方无线电一厂当副厂长,分管销售。凭着军人的战斗作风,他带领销售人员全国各地奔走,开拓市场,还出过一本书,“《推销员与推销术》,被齐齐哈尔市经委指定为厂长经理学习班教材。”

后来他调到齐齐哈尔城市规划院做党委书记,担任过全国城建设计系统思想政治工作研究会理事、国家建设部思想政治工作研究会特约研究员等职务。“改革开放之初的政工工作是最难做的,以国家集体利益为中心,还是以个人利益为中心,两种思想对撞得很厉害,我们那个单位知识分子比较多,这些人的思想工作相比工人更难做。我一直受的都是正规化教育,和党中央保持一致。做政治工作,我也这样做:中央的文件要给下面讲透,组织党员学习党报党刊,把党员的思想统一在中央政策周围。”

1998年,李振盛到齐齐哈尔拜访他时,看到他一家三代8口人挤在一套不到九十平米的小三居里,儿子、女婿全都下岗了,日子过得很不容易。

1996年4月,李振盛与《虔诚者》主人公王国祥(左)30年后在齐齐哈尔火车站喜相逢 (图/董晓楠)

“毛泽东思想哺育成长的人,什么风浪都经得住。人的思想总有起伏,改革开放刚开始的时候,什么土地承包下放啊、什么工厂倒闭啦工人下岗啦,这些很具体的事都发生在我的身边,想躲也躲不掉。辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前,我也学别人说过类似的话。现在看来,改革开放是对的,这也是毛泽东思想的继承和发展。”

他的笑容透着几分自豪,“我在哪个年代都是积极分子。”

他有一儿一女,儿子16岁时也到珍宝岛当过几年兵,现在同他联系很少,经常来看他的是女儿,“我先问问她,她很忙,不一定能接受你的采访。”

等了两天,女儿回话说,“别找事儿了,安安静静过自己的日子吧。”

“心好、真诚、不安分,有时做事整得有点过,”这是老伴肖敏对他的评价。他们家里开了两桌麻将,来的都是周围的邻居,象征性地交点茶水费。王国祥披挂上毛主席像章和军功章拍照时,有个邻居推门进来,驻足看了几眼,大声说,“这是整啥呀?给钱吗?”

从那个一人独尊的时代过来,真有点怕了

李振盛和祖莹侠也育有一儿一女。女儿李笑冰毕业于人大新闻系,曾任香港《文汇报》政治新闻首席记者,现在全家都住在美国。

我和王国祥有相通的地方,我们都曾经用最大的热忱、纯洁的青春追随过毛泽东思想。

我至今还记得王国祥当年的报告给我的冲击,他在报告中说自己是带着名利思想入伍的,他参军前学过中医,原打算到部队进修,将来能当个名医。

那天回家后,我在日记里写道:“王国祥的名利思想是想当‘名医’,我自己的名利思想是想当‘名记者’。王国祥敢于亮出自己的‘私’字公开斗,我却包住‘私’字不敢亮,这就是差距。我要学习王国祥,隐蔽的私心公开斗,闪现的私心及时斗。要搞好思想革命化。”

如果不是后来的经历和遭遇,我的世界观、价值观跟他可能也没有什么大的分别。

王国祥认为“文革”不能全盘否定,甚至认为“文革”还有某些正面意义,我可以理解,但无法赞同。

温家宝总理在记者招待会上回答《联合早报》记者有关提问时说,“粉碎‘四人帮’以后,我们党虽然作出了若干历史问题的决议,实行了改革开放。但是,‘文革’的错误和封建的影响,并没有完全清除。”他进而提出,“现在改革到了攻坚阶段,没有政治体制改革的成功,经济体制改革不可能进行到底,已经取得的成果还有可能得而复失,社会上新产生的问题,也不能从根本上得到解决,‘文化大革命’这样的历史悲剧还有可能重新发生。”

我们必须对“文革”进行充分的反思,让人们知晓十年浩劫的真实历史。那绝非一个值得追忆的美好年代,人们相互攻击以便能够生存,每个人都是受害者——那些被打伤和被打死的人,以及那些使其他人受苦的人。当时,许多人被迫做一些后来让他们感到羞愧的事情,包括我本人。

他的老伴和女儿都信基督,“她们天天做我的工作,想发展我!”

“冥冥中,确实有一种力量引领着我,是佛,是神,是菩萨,是上帝,都有可能。我相信‘人在做,神在看’。”

1962年8月,李振盛作为长春电影学院摄影系班长,被同学推举为学生代表,不听院长劝阻,去上访国家电影局局长陈荒煤,要求别让长春电影学院下马。第二年毕业时,新华社挑选了包括他在内的5名学生,送北京二外学一年英语,培养驻外记者。公布分配名单前,代理院长把“不听党的话”的李振盛从名单里拿下,改为发配黑龙江。他几经“自谋出路”,最终到黑龙江日报社报到当天,在日记中写了两句话,“决不老死黑龙江!”“不学英语,照样游走世界!”

“当时是出于对毕业分配不公而泄愤,鬼使神差地写了这两句话,‘文革’中被人翻出来,还挨了批斗。没想到,后来我还真的做到了。”

电话里,听到他老伴祖莹侠插话,“那是神对你的指引。”

李振盛朗声大笑起来,继而甚为严肃地说,“基督教义真的很好,我也曾经在感动中做过决志祷告,不过有两点,我真的不大适应。”

1966年8月24日,哈尔滨极乐寺被红卫兵捣毁,逼迫和尚扯起自辱门楣的横幅“什么佛经,尽放狗屁”在山门前示众。(图/李振盛)

他说,每逢听到基督徒引用《圣经》,“我就会想到那个非常年代,早请示、晚汇报,开口闭口都必引用毛主席语录;‘查经’这种学习方式我也有心理障碍,我们那时候,就是拿毛选当《圣经》学的,天天查、天天背。”

“基督徒爱说,上帝是惟一的真神!这个我不敢苟同,多元化有什么不好呢?为什么非要‘一元化’,我从那个一人独尊的时代过来,真有点怕了。”

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

主办单位:阿酷(北京)科技发展有限公司 | 运营:首湘缘网

京ICP备05067984号-38

基于E-file技术构建

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn